Esiste una connessione molto profonda tra teatro e Carnevale, un legame che si perde nell’arco dei secoli e attraversa l’evoluzione dell’arte teatrale. Numerosi sono i punti di contatto tra il teatro della Commedia dell’Arte e il Carnevale Sammichelino: le maschere, la tradizione folkloristica, le rime improvvisate, per citarne alcuni.

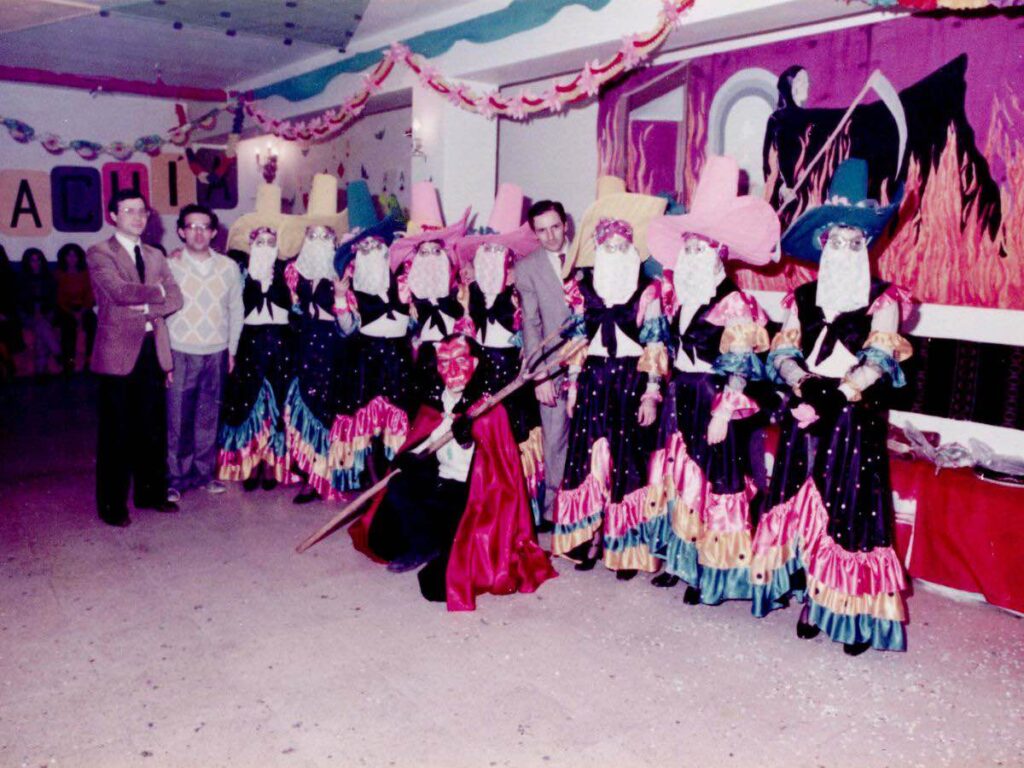

Nel Carnevale Sammichelino, infatti, gruppi mascherati attraversano il paese per spostarsi di festino in festino, dove vengono accolti da un caposala che anima la festa. Il pubblico è rigorosamente seduto in modo separato, uomini da una parte e donne dall’altra.

Questi gruppi mascherati entrano in scena per cimentarsi in 3-4 balli che sono stati concessi loro dal caposala, alternati da rime improvvisate in dialetto, prima di spostarsi al festino successivo per rientrare in scena.

Considerata questa modalità con cui il Carnevale di Sammichele di Bari si svolge ogni anno dal 17 gennaio al Martedì Grasso, è lecito, quindi, chiedersi perché il teatro e il Carnevale, e in modo particolare quello Sammichelino, siano così legati. Per dare una risposta al quesito occorre fare un passo indietro.

Le origini del Carnevale

Le origini del Carnevale risalgono probabilmente alle antiche feste romane dei Saturnalia (in onore del Dio Saturno) oppure si fanno risalire alle feste dionisiache del periodo classico greco. Si tratta di cerimonie pagane che, attraverso l’uso di una maschera, celebravano la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, simboleggiando la rinascita e la fertilità della terra.

Il Carnevale medievale, poi, è stato definito dagli storici “la festa dei folli”, poiché fortemente caratterizzato da festeggiamenti trasgressivi, baldorie al limite della moralità ed eccessi vari. Trasgressioni che, ovviamente, durante la Controriforma, la Chiesa tentò fortemente di frenare.

Ma è proprio nel Cinquecento che il Carnevale divenne il palcoscenico per le prime forme di teatro, seppur fossero primariamente appannaggio dei nobili. Infatti, le compagnie di teatranti si divisero: quelle protette dai potenti si esibivano nelle corti con sfarzosi spettacoli e maschere regionali, mentre le altre vagavano per le città.

A partire dal Seicento il Carnevale si aprì definitivamente al popolo, grazie anche alle maschere della Commedia dell’Arte.

La Commedia dell’Arte

Nell’immaginario collettivo, la maschera di Arlecchino, il burlone variopinto di Bergamo, è la maschera simbolo del Carnevale. Pochi sanno, però, che questa maschera, come le altre maschere tipiche del carnevale, è strettamente legata alla Commedia dell’Arte e al suo impatto rivoluzionario sul teatro.

Diffusasi in Italia nel XVI secolo e resa celebre da Carlo Goldoni che l’ha poi codificata, la Commedia dell’Arte si riferisce al teatro di professionisti organizzati in compagnie.

Seppur sia stato un fenomeno largamente diffuso, la Commedia dell’Arte ha potuto contare su una drammaturgia preventiva e consuntiva – dove la prima indica le versioni di testo anteriori alla messinscena, mentre la seconda fa riferimento ai testi giunti alla stampa dopo una serie di rappresentazioni. Non è, quindi, comunque pienamente conoscibile a causa della natura effimera delle sue forme.

Cosa resta del teatro della Commedia dell’Arte nel Carnevale Sammichelino

La messinscena che i teatranti organizzati in compagnie mascherate portano avanti durante l’intero periodo di Carnevale a Sammichele di Bari, nella provincia barese, non è poi così lontano da quel teatro di professionisti, organizzati in compagnie, che dal Cinquecento iniziava ad animare le corti signorili e le piazze delle città italiane.

Che cosa resta, quindi, del teatro della Commedia dell’Arte nel Carnevale Sammichelino?

Le origini del Carnevale Sammichelino

La Commedia dell’Arte trae le sue origini da riti, tradizioni e pratiche popolari, ovvero da tutte quelle occasioni sociali dove c’era possibilità di travestirsi, mascherarsi, cantare e danzare. Siro Ferrone lo ricorda nel volume La Commedia dell’Arte, edito Einaudi.

Alcuni studiosi hanno valorizzato le radici presenti nei riti, nelle tradizioni e nelle pratiche popolari di cui la Commedia dell’Arte sarebbe, anche se in parte, una derivazione.

Anche il Carnevale Sammichelino affonda le proprie origini in queste tradizioni popolari. Tuttavia, le prime testimonianze indirette che danno informazioni sulle origini del Carnevale a Sammichele sono legate alla tradizione orale secondo cui l’esistenza dei festini sammichelini fosse stata documentata in un rapporto di polizia del 1830.

I centri abitati della zona intorno a Sammichele, infatti, avevano notato che, durante il periodo di Carnevale, il borgo fosse sempre molto vivace, tra musica, balli e canti. L’ispettore di polizia inviò una pattuglia a Sammichele per controllare cosa effettivamente stesse succedendo in quel periodo. Il rapporto che questa pattuglia redige nel 1830 riporta, di fatto, la prima descrizione di quello che succedeva a Sammichele di Bari durante il periodo carnevalesco.

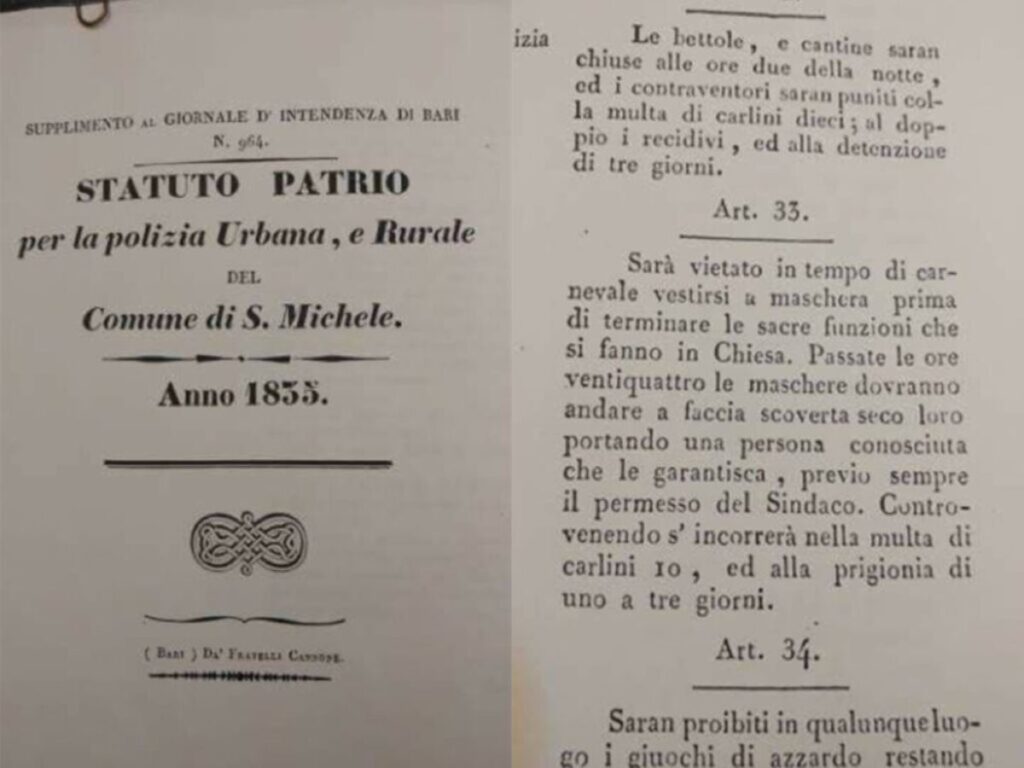

La prima fonte diretta e ufficiale sulle possibili origini del Carnevale Sammichelino è lo Statuto Patrio per la Polizia Urbana e Rurale del Comune di S. Michele dell’anno 1835 che regolamentava proprio l’utilizzo delle maschere durante il Carnevale.

A prescindere da quali siano le origini certe o l’anno di nascita, certo è che il Carnevale Sammichelino nasce in seno a tradizioni e pratiche popolari che la comunità di Sammichele ha sempre vissuto nel proprio borgo, come parte integrante della propria identità.

L’organizzazione dei teatranti in compagnie itineranti

In Italia, nella prima metà del XVI secolo, alcuni artigiani si organizzano in insiemi durevoli nel tempo, le cui modalità di associazionismo saranno poi perfezionate nel tempo.

La prima fonte scritta, grazie alla quale possiamo datare la nascita della Commedia dell’Arte, è un documento notarile firmato a Padova nel 1545. Questo atto notarile fu sottoscritto da alcuni artigiani per organizzare il proprio mestiere e la propria vita secondo regole prestabilite, come:

- la definizione di un calendario preciso di recite;

- la gerarchia che prevede un capocomico;

- l’esistenza di una cassa comune;

- la mutua assistenza in caso di malattia;

- la perdita di tutti i diritti per chi abbandona;

- e l’interruzione delle recite a giugno per riprendere poi a settembre.

È ancora Siro Ferrone che fa il punto.

La nascita di compagnie teatrali fu una novità destinata a radicarsi dapprima in un contesto limitato e poi a circolare in territori più estesi affiancando – senza sostituirsi a essa – la lunga tradizione di performances individuali dei buffoni, dei ciarlatani, dei canterini, dei saltimbanchi, dei giullari che risaliva al Medioevo. Le nuove aggregazioni artigiane coesisteranno fin dentro all’Ottocento, con forme di spettacolarità individuali.

Oggi, il Carnevale Sammichelino è organizzato dalle numerose associazioni culturali presenti sul territorio, ciascuna delle quali si occupa del proprio festino, gestendo gli aspetti logistici, economici e artistici. Inoltre, per poter partecipare ai festini è necessario essere soci di una di queste associazioni. Esiste, quindi, tutt’oggi una regolamentazione precisa a cui i sammichelini devono attenersi, sia i cittadini che intendono prendere parte ai festeggiamenti di Carnevale, sia coloro che vogliono far parte dei gruppi mascherati.

Ruoli e gerarchie

Così come nella Commedia dell’Arte i teatranti entravano nei panni del Capitano, degli Amorosi o dello Zanni (il servo, ndr) prima di andare in scena, anche nel Carnevale Sammichelino troviamo una suddivisione in ruoli. Tale suddivisione, però, ha meno a che vedere con i ruoli da mettere in scena. Si tratta piuttosto di ruoli necessari all’organizzazione dei festini del Carnevale Sammichelino.

Il caposala (mèste bbàlle) coordina la serata, accoglie i gruppi mascherati e si cimenta nell’intrattenimento della serata; il portinaio (pertenàere), figura molto importante, è responsabile dell’ingresso degli invitati e delle maschere; infine, il motorista (motorìste) si occupa della musica in sala.

L’uso delle maschere e dei costumi

La maschera è un elemento costitutivo della Commedia dell’Arte in quanto identifica personaggi caratteristici, come ricorda Siro Ferrone, anche se molti di essi non la usano.

Il mascheramento funziona da fascinoso memento nostalgico in occasione delle feste, nel carnevale e nello stesso teatro dei professionisti dell’Ottocento e del Novecento.

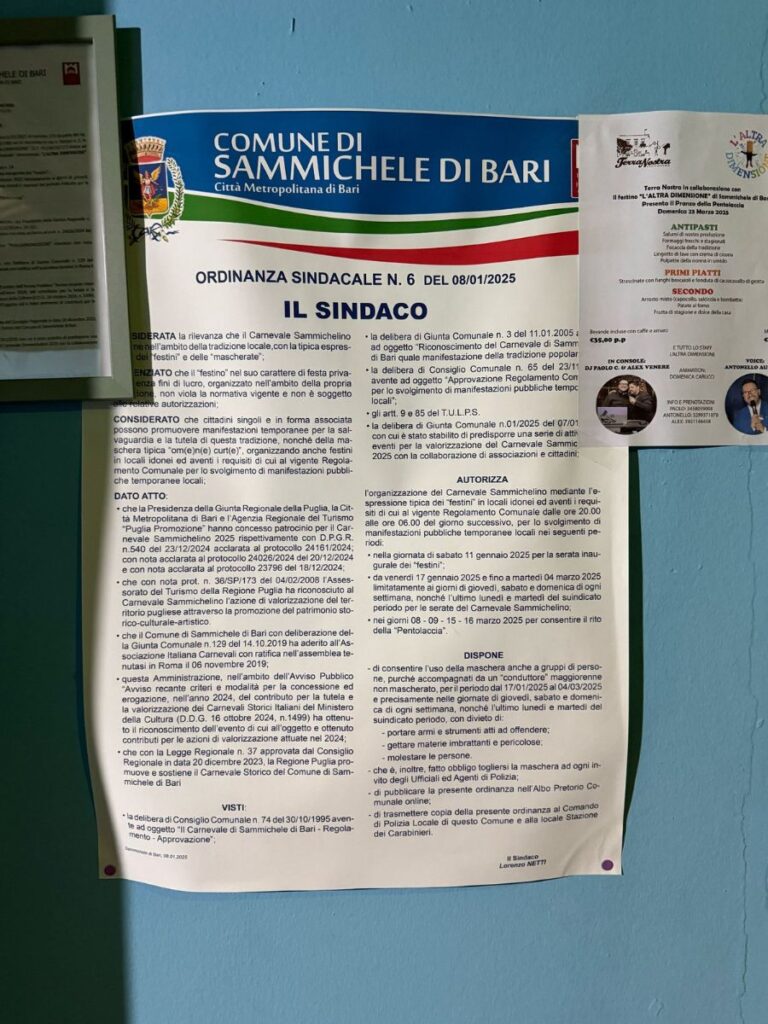

Quel che è certo è che anche nel Carnevale Sammichelino la maschera è un elemento altrettanto costitutivo, intorno al quale ruotano anche gran parte delle norme che regolano i festini.

Inoltre, i cittadini non possono girare per il paese portando una maschera che copre il proprio volto, rendendo, quindi, proibito durante tutto l’anno l’uso delle maschere. È, infatti, un’ordinanza sindacale che concede il via libera all’utilizzo delle maschere per tutto il periodo carnevalesco, quindi a partire dal 17 gennaio.

Le rime improvvisate

Un altro punto di contatto tra la tradizione teatrale della Commedia dell’Arte e il Carnevale Sammichelino riguarda la tecnica dell’improvvisazione.

Infatti, sebbene nella Commedia dell’Arte la drammaturgia si costruisca nello svolgersi dell’azione (drammaturgia dell’oralità), l’arte dell’improvvisazione era la capacità di selezionare e concertare in modo tempestivo preesistenti repertori individuali, cogliendo le occasioni offerte dal fluire dell’azione scenica.

L’improvvisazione richiedeva, quindi, una lunga premeditazione, esercizi mnemonici e educazione del corpo. Questo repertorio veniva usato secondo modalità e tempi suggeriti dall’andamento dell’intreccio, dal ritmo e dalle reazioni dei compagni.

Nel Carnevale Sammichelino, invece, l’improvvisazione è legata principalmente alla declamazione di rime in dialetto sammichelino, perlopiù baciate. Con spirito festoso e ironico, i sammichelini si cimentano in questa forma d’arte orale, prendendo di mira eventi, personaggi e situazioni quotidiane che tutto il paese conosce, e regalando un sorriso ai presenti.

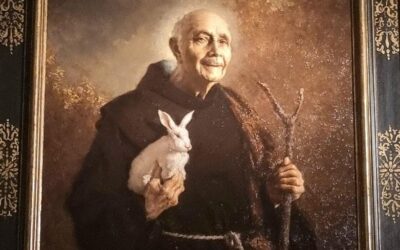

La messinscena de La morte del Carnevale

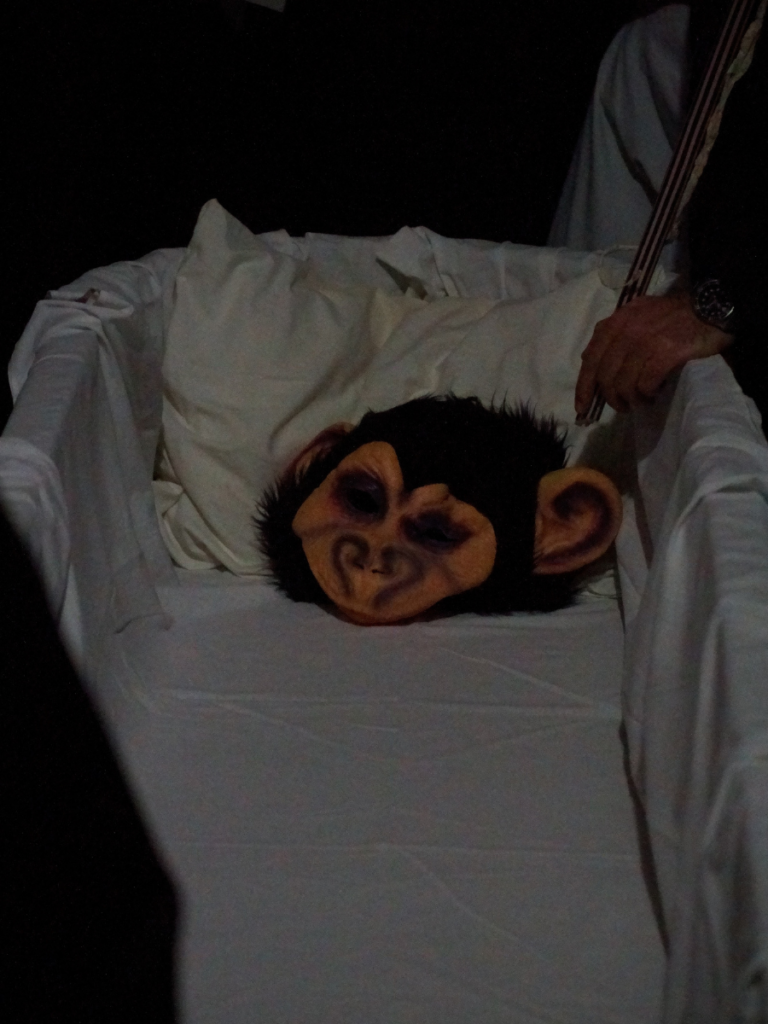

L’eredità, forse, maggiore che il teatro ha lasciato nelle celebrazioni del Carnevale a Sammichele di Bari riguarda la messinscena de La Morte del Carnevale.

Si tratta di una vera e propria scena teatrale che all’interno di ciascun festino viene messa in scena a mezzanotte del Martedì Grasso, andando, quindi, a chiudere queste celebrazioni.

Durante questa scena, il Carnevale viene personificato e, attraverso lo svolgersi di una drammaturgia scelta dall’organizzazione di ciascun festino, viene fatto morire, conducendo, quindi, le celebrazioni carnevalesche alla loro fine.

Come ogni spettacolo teatrale che si rispetti, anche La morte del Carnevale ha la propria locandina, che viene affissa nei locali del festino. Si tratta di un manifesto funebre che annuncia proprio la fine del Carnevale, ripristinando l’ordine sociale e stabilendo, quindi, il ritorno alla quotidianità.

Il Carnevale Sammichelino rappresenta, quindi, un prezioso esempio di come la tradizione della Commedia dell’Arte abbia influenzato e permeato le feste popolari, e quanto questo teatro sia vivo tutt’oggi. Elementi come l’organizzazione in compagnie, l’uso di maschere e costumi, l’improvvisazione e la messinscena de La Morte del Carnevale testimoniano la profonda connessione tra queste due forme di espressione artistica.

Con le sue peculiarità e tradizioni, il Carnevale Sammichelino si configura come un vero e proprio teatro di strada, dove la comunità locale diventa protagonista di una rappresentazione collettiva che si rinnova ogni anno, mantenendo viva la memoria di un passato ricco di storia e cultura.

Articolo realizzato con il patrocinio del Comune di Sammichele di Bari in occasione della V edizione di priscio di Puglia dedicata al Carnevale Sammichelino.

0 commenti